EN

佛教源于印度,流经西域,漫播华夏。随着佛教的传播,兴窟造寺风行一时,这在战乱纷繁的北方尤其盛行。从大同云冈石窟到青州龙兴寺,从“云冈模式”到“青州风格”,既是佛教艺术的中国经典,也是中国佛教造像艺术兴盛发展的体现。

本次双馆联动研学一日营活动,围绕苏博西馆“青州龙兴寺佛教造像展”及苏州湾博物馆“芥子须弥—云冈特展”,一起走近那些真容巨壮、世法所稀的造像。通过观察、赏析不同造像,让学员们寻找风格不同之处,引导学员们了解佛像背后的故事,探访一个朝代雕凿的世界艺术宝库,感受中国古代造像艺术之美。

上午,学员们于苏州博物馆(西馆)集合,在苏博季老师带领下,开启了一段“慢导览”模式的观展。进入展厅,老师会给学员们充足的时间去仔细观察佛像,再各自发表关于造像的看法,最后大家一起讨论,结合当时的历史背景,去解析造像背后的艺术风格。

追随历史的脚步,我们看到青州龙兴寺佛教造像风格的不断演变:

从表现形式上,北魏后期、东魏以来流行的背屏式造像被边缘化,代之以单体圆雕像的大流行;

从造像样式上,一改北魏后期、东魏以来流行的褒衣博带佛衣,代之以轻薄贴体、紧窄、衣纹简洁甚至不出衣纹的佛衣;

从造像体征上,一改北魏后期、东魏以来的秀骨清像,体型修长而不失圆润、面圆而柔美。

由左至右:北魏-东魏-北齐

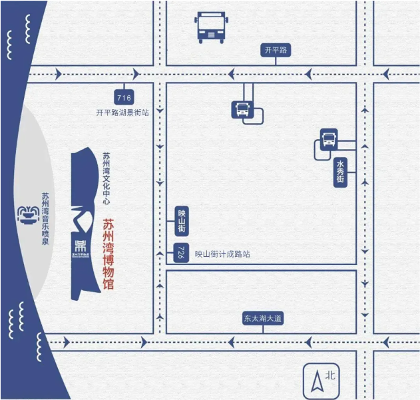

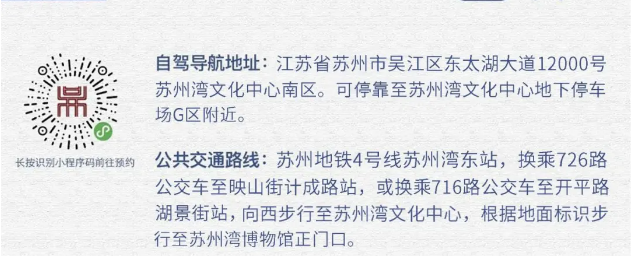

下午,学员们来到苏州湾博物馆,大家先在讲解员的带领下,初步了解“芥子须弥——云冈特展”。然后在学术研究部陆老师带领下,深入探讨云冈佛像造像的特点。大家重点观察了云冈第20窟主像佛首、第11窟太和七年题记造像及第13窟七立佛。

第20窟主像佛首因其体量的巨大、神态的威严以及唯一“露天”的现貌,成为“昙曜五窟”的主角,融合了西域、希腊造像特点和东方灵魂的高尚梦幻。大佛顶天立地,气势磅礴,既是佛像,又是北魏皇帝的象征。

第11窟太和七年造像题记,记述了平城内54位善男信女建造石像的概况,造像上善男信女的服饰、是典型的北魏时期的窄领样式,与汉服的褒衣博带形成鲜明对比。

第13窟七立佛,造像气韵高雅,各个褒衣博带,脚踏莲花,由左至右一字排开,姿态飘逸,背光装饰异常华美,场面壮阔,气势非凡,是同时期七佛雕像的代表作。身着褒衣博带的佛像一般颈细肩瘦,不强调身体肌肉,立像突出肩部,身躯修长,衣带飘扬。

经历了两馆深入浅出的“慢导览”,学员们仿佛穿越时空,跨越了北魏到北齐的那段佛教鼎盛发展的历史。从北魏到东魏到北齐,佛像造像艺术也在不断地演变发展。

云冈刚柔相济的造像风格呈现出佛教坚定意志与柔软心灵相结合的通达境界。“其形依意而设,其意依形而存,形意相溶,大而化之”。从佛像造像可以窥见游牧的鲜卑民族与农耕的汉民族文化交融渗化后形成的宏图远志、充满活力的北魏风骨。

而青州龙兴寺佛像衣饰轻薄贴体,面相丰满圆润,宽肩隆胸,独具韵姿。菩萨像则满身雕饰,华贵高雅,柔美绰约。这种独有的佛教造像风格一改其他地区造像庄严肃穆的宗教氛围,对中国佛教造像艺术的发展产生了深远影响。