EN

钟山之美,爰有玉华。

光彩流映,气如虹霞。

君子是佩,象德闲邪。

——魏晋·郭璞《瑾瑜玉赞》

玉,触感温润,色泽柔和,光华内敛。

展品 | 战国 玉龙凤佩

荆州博物馆藏

在华夏大地,玉与人文息息相关。

《诗经》中有“言念君子,温其如玉”的句子;战国时期,智勇双全的一代名臣蔺相如“完璧归赵”,为国家避免了损失,也博得了千古美名;历代帝王沿用的传国玺,其原料亦是一块美玉……

展品 | 清 白玉腰形佩片

苏州湾博物馆藏

辛苦最怜天上月,

一昔如环,昔昔都成玦。

——清·纳兰性德《蝶恋花·辛苦最怜天上月》

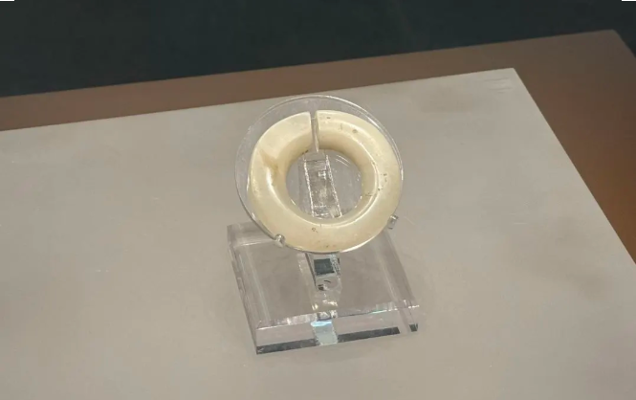

在“吴韵江南——吴江历史文化陈列”展中,陈列着两件出土于马家浜文化遗址的玉器,其形如圆环,却又缺少一块。初见其状,可能误会它的缺口是破损导致,其实不然。这种形制自上古便有之,名之为“玦”。

展品 | 马家浜文化 玉玦

苏州湾博物馆藏

关于玦的用途有许多种说法。

除作为随身玉佩之外,新石器时代出土的玉玦常常是置于亡者耳边,故应为耳饰;而“玦”与“绝”、“诀”谐音,有学者认为它应为随葬品,表诀别之意;《广韵》有载:“逐臣待命于境,赐环则返,赐玦则绝”,这时的玦应做符节之用。

回顾往昔,浩如烟海的文史记载中曾屡现玦的身影:

屈子笔下,玦被湘夫人抛掷于滚滚江水,随波逐流;那场影响中国历史走向的鸿门宴上,范增急切地数次举起玦,暗示项王尽快除掉眼前的宿敌;玦也曾被一位俊朗少侠随身佩戴,诗人李贺不吝赞叹:“宝玦谁家子,长闻侠骨香。”……

展品 | 战国 钮丝纹玉环

荆州博物馆藏

与“玦”相对的,是象征圆满的“环”。

作为一种随身佩饰,玉环自新石器时期至晚清一直广为流行。随着雕琢工艺的进步,玉环种类也丰富多变。“楚玉·云梦泽——荆州博物馆藏出土玉器精品展”所展出的众多战国时期楚地玉器之中,便包含三件精致的钮丝纹玉环及三枚晶莹剔透的玛瑙环。

除却作配饰用外,因“环”与“还”谐音,玉环还有作召还信物之用。此外,玉环的形态符合古人“天圆”的观念,其中或许也蕴含着古代朴素唯物主义认为世间万物都在循环流转之中,“生生之谓易”的观点。

展品 | 战国 玛瑙环

荆州博物馆藏

玉可碎而不可改其白,

竹可焚而不可毁其节。

——明·罗贯中《三国演义》

展品 | 清 白玉提携

苏州湾博物馆藏

《礼记》有载:“君子无故,玉不去身,君子于玉比德焉”,从中亦可窥得,玉在古代有着相当重要的地位,美玉自古便是君子的象征。而不同形制的玉器,在崇尚礼教的古代,也象征着不同的含义。

而今,城市车水马龙,人们游走其间,步履匆匆。

快节奏的生活下,如古时随身携带玉佩的人已不多见。如今它们大多静静躺于博物馆的展柜之中,或是收藏者的博古架之上,供世人研究、欣赏。但玉所传递的高洁品质,依旧镌刻于华夏文明的血脉之中,亘古不移,百世流芳。