EN

玉石的沉默,

是另一种声音。

远在八千多年前,生活在中华大地上的先民,发现了一种特殊的石头。

它钟灵毓秀、品相温润、质地坚韧、色泽纯净,具有山的坚实、水的温润、凝聚了天地精华,人们相信其中灵气内蕴,可通神明,亦可象征君子之德。

这种石头,我们称之为“玉”。中国玉器历史悠久,种类丰富,不同的材质、造型、纹饰被赋予不同的含义和功用,构成了中国独特的玉文化。

以境求心,以玉拟人。那么,展厅里的玉璧、玉环、玉瑗、玉珩、玉瑬……它们都代表了什么?又如何区分呢?

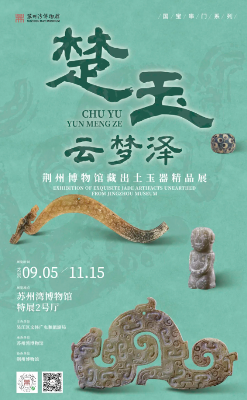

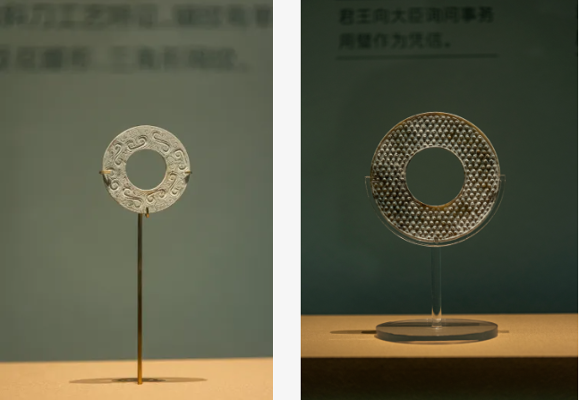

玉璧、玉环、玉瑗

具体来说,玉璧、玉环、玉瑗都是中央有穿孔的环状玉器。在古人的世界观里,天圆地方,所以内外皆圆的玉璧也就和“天”联系起来了。

古人把这些器物的穿孔称为“好”,把实体部分称为“肉”。《尔雅•释器》中专门记载了区分这些玉器的方法:“肉倍好谓之璧,好倍肉谓之瑗,肉好若一谓之环。”即根据器体与孔径的大小比例来区分璧、瑗和环。实际上这只是一种理想化标准,古人在制作玉器时,对于璧环类的器体与孔径的比例并没有严格的规定。

因此,我们现在习惯上把宽边小孔径的统称为“璧”,而把窄边大孔径的称为“环”,一般不再用“瑗”这一名称。

图|“玉璧”类玉器示意

图|“玉环”类玉器示意

其中,玉璧的数量庞大、功能复杂。它既是爵位、身份的象征,也是祀天的礼器和保佑亡者的葬玉。历史上最著名的一件玉璧——“和氏璧”就出自楚国。

玉珩、玉瑬

玉珩流行于春秋晚期,到战国时期更甚。珩作片状弧形,有的两端还雕刻成龙首状。大多数珩仅在弓背部有穿孔。

以熊家冢M4:2的玉珩为例,其两端就制作成写实的龙首。

图|“玉珩”类玉器示意

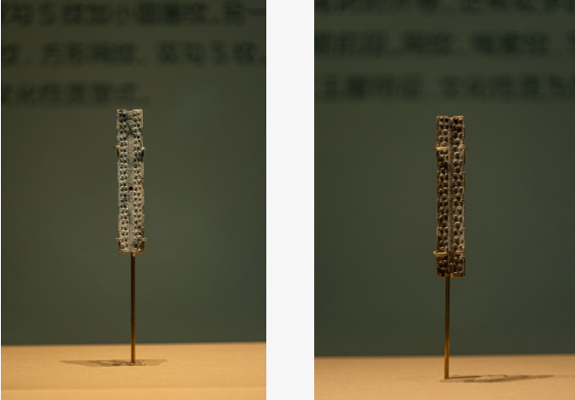

玉瑬出现于春秋中期,流行于战国,是一种扁长条形挂饰,边缘大多有齿牙,中间贯穿一孔,是玉组佩中常见的配件。从器物纹饰装饰而言,在春秋晚期至战国早期,玉瑬纹饰主要流行蟠虺纹,战国中晚阶段则主要流行谷纹。

图|“玉瑬”类玉器示意

除此之外,还有一些数量相对较少但也很重要的玉器。比如:玉圭,是由戈或石斧演化而来的玉器,大多是三角形尖首,下端平齐;玉璋,无孔、顶部平直,一端作斜刃或“V”字形,另一端有穿孔,《说文解字》里说:“半圭为璋。”。

这些玉器,虽形各有异,但无不都承载了中华民族深厚的文化底蕴和情感认同,被赋予各种含义。如《荀子·大略》中说:“聘人以珪,问士以璧,召人以瑗,绝人以玦,反绝以环。”

大意是说,诸侯之间派人问候用圭做凭信,君臣向大臣询问事务用璧,君主召见臣下用瑗,与人绝交用玦,召回绝交的人用环。

岁月更替,华夏先民用玉器构筑起的礼仪体系已沧海桑田,但作为自然精华与人文之美的结合,玉器所象征的审美境界,所寄托的人格理想,一直绵延了整个华夏文明历程。

秋叶含风,秋水如碧。穿越千年的玉石,此时此地,在此等待与今人相遇。