EN

数千年前的黄土

封印了青铜的光芒

然而,却封不住它

承天载物的中国式浪漫

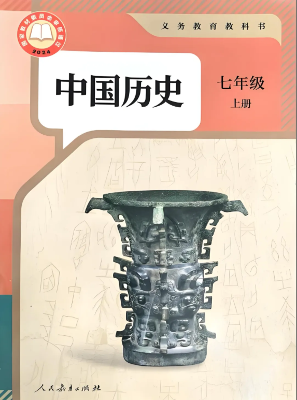

几千年后的今天,一尊庄严厚重的青铜器,出现在2024年新发行的七年级(人教版)历史教材的封面上。

翻开课本,在“青铜器与甲骨文”一节,可以看到司母戊鼎(现称“后母戊鼎”)、四羊方尊、利簋、三星堆青铜面具等国之重器,赫然在列。

此外,在苏教版美术小学五年级下册《青铜艺术》一节,也从纹样、造型等方面,展示了青铜时代的审美艺术,以及它背后的历史文化。

那么,为什么要学习青铜器?

因为青铜器在我国发展历程之久远、应用之广泛、承载之厚重,属全世界青铜文明之罕见。它们不仅反映了先民的生存轨迹,更串联了影响深远的礼乐制度、政治制度、文化制度,谱写了一曲中国青铜时代波澜壮阔的史诗画卷。

当我们穿越历史的迷雾和沧桑,透过青铜器外表的锈迹,可以从中看到中华民族文明发展的一段至关重要的历程。

如果你看到课本、古籍中出现的一个个名词,成为具体的器物时,会不会对历史多一份想象和亲切?

现在,我们可以到博物馆近距离亲眼观察青铜器的真身了!“吉金·夏商周——河南博物院藏青铜器精品展”,正在苏州湾博物馆特展一号厅展出。

本展览以夏商周时期的青铜器展示为主体,从祭祀、礼乐用器和衣、食、住、行入手,展出夏商周文物共140件,其中一级文物6件/套,二级文物40件/套,三级文物20件/套。

夏朝是中国第一个世袭制王朝,二里头遗址是其都城所在。夏朝青铜礼器与陶礼器组合使用,明辨身份、和谐秩序,掀开了以礼制为核心的中华礼乐文明新篇章。

在新版七年级历史教材“青铜器与甲骨文”课后活动中所列举的夏朝青铜器,此次展出中亦能看到同时期文物,如夏代青铜弦纹斝等。

图|夏 弦纹斝

河南博物院藏

“国之大事,在祀与戎”,当时,祭祀和战争是国之大事,代表先进生产力的青铜器也广泛应用于这两个领域。青铜器有的厚重庄严,有的轻盈灵动,有的朴素自然,有的华丽辉煌,每一件都有着独特的韵味和美感。

新版七年级历史教材中,列举了爵、簋、钺、尊、鼎、剑、矛、壶、鉴、编钟等众多青铜器的种类,在此次青铜器展中可以看到其中大部分,如春秋时期的蟠螭云纹编钟,战国时代的“卅一年郑令”戈等等。

图 |春秋 蟠螭云纹编钟(河南博物院藏)

图|战国 “卅一年郑令”戈 (河南博物院藏)

“礼藏于器”,秩序与和谐的礼乐精神,千年传承发展,深刻地融入中华民族的血脉,奠定了中华文明的根基。新版七年级历史教材把造型凝重雄奇,纹饰庄严的何尊放在封面,是因为它正是承载着 “中国”一词最早由来的文物。

在展览中,我们还可以欣赏到多种食器、酒器、浴具等社会生活所用的青铜器。它们具有丰富的造型和纹样,体现着夏商周时期中国精湛的青铜铸造技术和审美趣味,是了解古代社会历史、宗教和文化的重要实物资料。

从教材到博物馆,从书面到实物……当我们来到苏州湾博物馆,站在这些青铜器面前时,想必会被它们所承载的韵味和魅力、历史和文化所打动。

在青铜器诞生的广袤土地上,中华文明承载着生生不息的民族精神,继续书写着光芒不熄的篇章。