EN

在久远的过去,音乐不仅是艺术的表达,更是人与自然、神灵沟通的媒介。那些和音乐有关的神话传说,既反映了先民对音乐起源的想象,也揭示了早期音乐与祭祀、战争、情感的深层联系。这些故事与考古发现、传统音乐理论相互印证,构建起中华音乐文化的原始框架。

山海经中的雷鸣神器

在《山海经》的奇幻世界里,东海流波山上居住着一种神秘的兽——夔。夔的叫声如雷,震耳欲聋,仿佛能撼动天地。

黄帝捕获了这只神兽,用其坚韧的皮制成了一面巨大的鼓,以它的骨头作为鼓槌。这面鼓被称为“夔鼓”,鼓声亦如惊雷,震撼人心。这个故事流传了几千年,在另一些版本中有更多细节:传说黄帝在涿鹿之战中,正是敲响了八十面夔鼓,最终大胜蚩尤。

东海中有流波山,入海七千里。其上有兽,其状如牛,苍身而无角一足,出入水则必风雨,其光如日月,其声如雷,其名曰夔。黄帝得之,以其皮为鼓,橛以雷兽之骨,声闻五百里,以威天下。——山海经·大荒东经

夔鼓不仅是一件乐器,更是一种象征。它代表着黄帝对自然力量的掌控,以及音乐在战争中的神秘力量。通过这些古老的传说,我们得以一窥音乐诞生之初的模样:先民们通过模仿自然之声,进而获取自然之力,创造出震撼人心的音乐。

“曳虹旗之正正,振夔鼓之镗镗。”

——《隋书·虞世基传》

《山海经》中还记载了另一种神兽 “鼍”:

“又东北三百里,曰岷山。江水出焉,东北流注于海,其中多良龟,多鼍(tuó)。其上多金玉,其下多白珉。其木多梅棠,其兽多犀、象,多夔(kuí)牛,其鸟多翰、鷩(biē)。”

鼍的皮也可以做鼓面,《诗经·大雅·灵台》中就有“鼍鼓逢逢(péng péng)”的句子,描述了周文王的“灵台”落成后,庆典上演奏鼍鼓的热闹场景。

从神话到实物的发现

长久以来,夔鼓被视为神话的虚构之物,鼍鼓则沉睡在诗词之中,直到越来越多的考古发现提出了另一种可能。

在黄河中下游流域的山东、山西及陕西等地,考古学家陆续发现一些大墓中有一小堆一小堆的骨片,经鉴定是鳄鱼皮下的骨板。

山西芮城清凉寺新石器时代晚期墓葬出土的骨板

有的鳄鱼骨板在陶盆等容器中发现,原本是不是在陶盆上蒙了一块鳄鱼皮作为鼓面?也可能是盛放了一大盆鳄鱼肉——没错,鳄鱼肉早就在老祖宗的食谱上了。

山西襄汾陶寺遗址中和一堆鳄鱼骨板一起发现的,有一件树干挖制而成的立筒形器物,上细下粗,旁边紧挨着一件石磬。这就可以确认是一种使用鳄鱼皮制作的乐器了。

研究者认为,这类用鳄鱼皮制作的鼓,很可能就是文献中记载的“鼍鼓”,时间可以追溯到新石器时代晚期,正好相当于传说中黄帝与蚩尤生活的年代。

陶寺遗址的这件鼓身外壁还残存彩绘,粗的一端没有鼓面,推测是放地上的,细的一端蒙皮,整体高度大概有1米,非常适合人站着敲。

既然“鼍鼓”有了,那“夔鼓”呢?

我们现在知道,中国大陆上曾经有过一种巨鳄,成年个体身长超过6米(扬子鳄的身长约1.5-2米),因为时任潮州刺史的韩愈曾经写过一篇《祭鳄鱼文》,因此得名“中华韩愈鳄”。

唐朝时这种巨鳄只在岭南地区见到,然而在气候环境完全不同的新石器时代,当大象和犀牛都还在黄河流域游荡时,中原的部落联盟首领带领大家捕猎这样一只怪兽,并用它的皮制作具备神秘力量的乐鼓,好像也不是不可能?

从神力到文化的象征

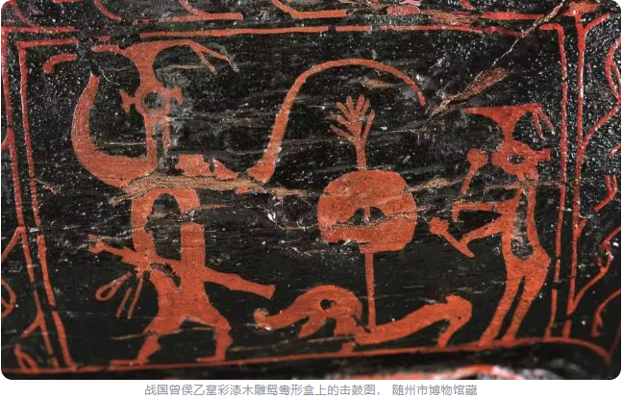

从远古战场流传至今的鼓,不仅仅是一种乐器,更是一种象征。在战争、祭祀和庆典中,鼓都扮演着不可或缺的角色。鼓声如雷,传递着力量和威严,凝聚着人心。

2008年北京奥运会开幕式上的“击缶而歌”节目,便是对这种古老文化象征的现代诠释。2000多名军人击打出震撼人心的节奏,名为“击缶”,实则“擂鼓”。它既传递出“有朋自远方来,不亦乐乎”的热情好客,也激发出人们心中强烈的归属感和使命感。

从《山海经》的奇幻世界到考古学家的发现,从古代的战场到现代的舞台,鼓始终震撼着我们的心灵。在那个遥远的时代,音乐的力量超越了简单的旋律与节奏。

它是一种精神的寄托,一种力量的象征,一种凝聚人心的纽带。这种力量,贯穿了整个中华文明的历史,延续至今,成为我们文化中不可或缺的一部分。

参考:

[1]薛新明,杨林中《山西芮城清凉寺史前墓地》

[2]高江涛《从黄河流域龙山时代鳄鱼骨板管窥中华文明演进历程》

[3]张蕾《陶寺遗址鼓磬组合及相关问题研究》