EN

昵昵儿女语,恩怨相尔汝。

划然变轩昂,勇士赴敌场。

浮云柳絮无根蒂,天地阔远随飞扬。

喧啾百鸟群,忽见孤凤凰。

跻攀分寸不可上,失势一落千丈强。

嗟余有两耳,未省听丝篁。

自闻颖师弹,起坐在一旁。

推手遽止之,湿衣泪滂滂。

颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠!

—— 唐·韩愈 听颖师弹琴

音乐,是中国人刻在血脉中的情结。乐声或慷慨激昂,或如泣如诉,或若昆山玉碎,或似行云流水,它们入了文人墨客的耳,又从其笔下倾泻而出。

音乐在中华历史文化发展中扮演着不可或缺的角色。它不仅是艺术的表达,更是文化的传承,承载着古人的智慧与情感,跨越时空,与今人产生共鸣。

曾侯乙,一位爱乐之人。

1977年9月,一座大型墓葬在湖北随县被发现。翌年,一组震惊世人的大型编钟自此出土,它是我国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟,考古学家以墓主人生活的年代与称呼为之命名——战国曾侯乙编钟。随之出土的文物中,有琴、瑟等大量乐器。曾侯乙墓的发现,对考古、音乐、历史等领域产生了重大影响。

若说乐声能可寄情,那么乐器,便是那承载万千思绪的船只。时隔两千余年,曾侯钟爱的乐器,再现尘寰。

展品 | 曾候乙编磬(复制品) 战国

随州市博物馆藏

古人有多喜爱音乐?

翻开先秦时期的《诗经》,首篇便是《周南·关雎》,其中描写:

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

琴与瑟,钟与鼓,皆是中华民族的传统乐器。诗中那令人梦寐以求的窈窕淑女,想来亦是一位爱乐之人。

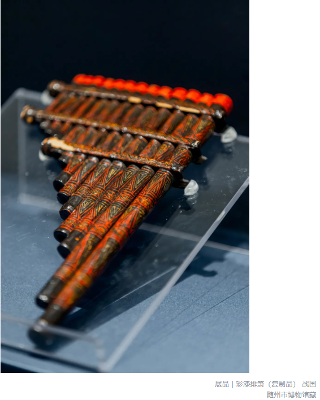

展品 | 彩漆瑟(复制品) 战国

随州博物馆藏

公元前227年,易水之畔。

风声萧瑟中,有人奏乐送行:

风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!

于是伴随慷慨悲歌,侠士荆轲毅然赴一场未有归期的约,那送别的曲调,却在史书中流转,回荡千年。

展品 | 有柄鼓(复制品) 战国

随州市博物馆藏

隋末唐初,兵燹不断。

彼时刘武周割据一方,朝堂震惊。风雨飘摇间,秦王李世民临危受命,带领部队破其坚阵,力挽狂澜。军中将士振奋高歌《秦王破阵乐》:

受律辞元首,相将讨叛臣。

咸歌破阵乐,共赏太平人。

李世民登基后,亲自为此歌编舞。其声动梁尘,高遏行云,盛世气象,尽现其中。

展品 | 铜句(gōu)鑃 春秋战国

苏州湾博物馆藏

回顾礼乐文化,不禁憾然:古时的《诗经》、《乐府》等,俱有相和曲调,奈何古人所撰曲谱如今多已遗失,所幸还有这些动人的诗篇与昔日奏响过它们的乐器能可佐证,那些有如高山流水般的旋律曾到临人间。

展品 | 擂鼓墩二号墓编钟 战国

随州市博物馆藏

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

受古代的制度等条件约束,许多乐器寻常人家难得一见,而今,它们得以再现尘世。驻足于前,那些失散在岁月中的余韵犹然在耳。

与我们共同奔赴曾侯这场跨越两千余年的邀约吧,这一刻,裹挟着往事的风烟散尽,尘封的乐声破土而出,光华再现。