EN

各位文博爱好者,今天咱们不聊书画,来扒一扒“枌榆文字——吴江馆藏薛凤昌金石书画文献特展”里藏着的“语文课本彩蛋”——没错,鲁迅先生可能比你想象的更早“入驻”了课堂!

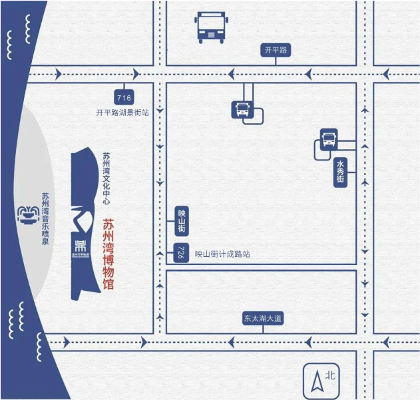

五楼书画厅的最新特展围绕吴江薛凤昌先生的事迹展开,他一生创办学校、编辑教材、参与教学,为教育事业投入无数心血,因此展厅的第一个单元就是一组近代教育相关的珍贵展品。

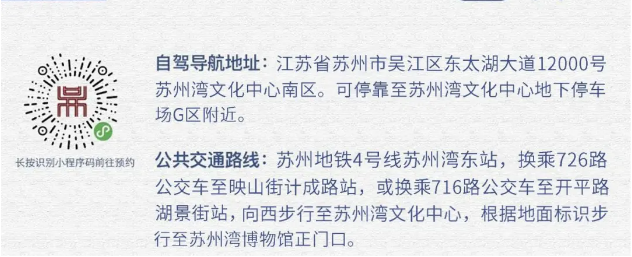

其中有一本翻开的小册子,泛黄的书页上最左侧印着“国文读本目录”。定睛一看,“鲁迅故乡”赫然在列!

展品 | 《国文读本》 1931吴江中学油印本

吴江区图书馆藏

这可是1931年吴江中学的语文课本,原来那个时候的语文课上就已经在学习鲁迅先生的文章了——那还有没有比这更早的呢?

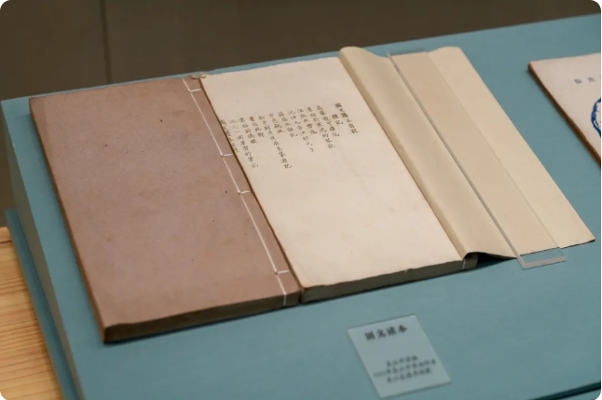

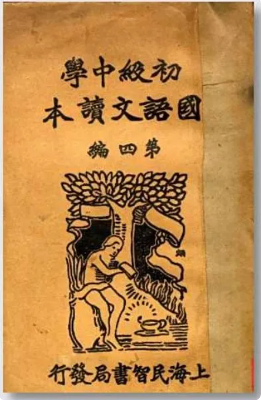

还真有!1922年开始出版的《初中国语文读本》是目前能找到的最早收录鲁迅作品的语文课本,里面正好也收录了鲁迅先生1921年创作的白话文小说《故乡》。

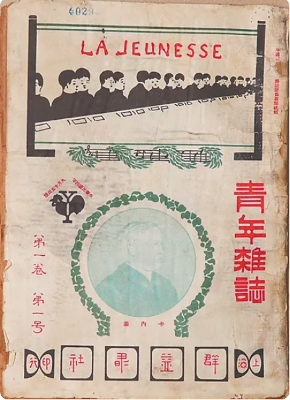

1915年9月15日,一份名叫《新青年》(原名《青年杂志》)的杂志在上海创办成立,由此掀起了新文化运动高潮。

1918年5月,鲁迅在《新青年》第4卷第5期上发表中国现代文学史上的第一篇白话小说《狂人日记》,以意识流的写作方式揭露了封建礼教的“吃人”本质,由此一举成名。此后的3年多时间,鲁迅先后在《新青年》上发表了50多篇作品,包括《孔乙己》《药》《我们现在怎样做父亲》《故乡》等小说、杂文,还有一批新诗及译文。

1919年“五四”运动爆发之后,追求进步的青少年们学习白话文的需求更加迫切,以至于有的学校中只会教授文言文的语文老师都被迫离职,因此专门收录白话文的语文课本也应运而生。

最早的两套白话文中学语文课本:

1920 年,中华书局出版了《国语文类选(共四册)》,商务印书馆出版了《白话文范(共四册)》。这是最早的两套专门编选白话文的中学国文课本。不过这两套书里居然没有一篇鲁迅的文章,后来有研究者认为这是因为编者“对新文学的鉴赏能力不高”的缘故。

1922-1924年,沈仲九、孙俍工编著的《初中国语文读本》由上海民智书局陆续出版,1923年时已在上海松江景贤女子中学作为教材使用。这套读本一口气收录了鲁迅的《故乡》《孔乙己》《药》等16篇原创和3篇译文。

此后的一百年,语文课本几经更迭,基本上都选录了鲁迅的作品,短篇小说《故乡》则是其中被选录次数最高的篇章之一。

今天我们回看《故乡》,可以更清晰地体会到这篇作品能成为经典的特质:它既敏锐地捕捉到了时代的脉搏,又饱含着对故乡的眷恋、对成年后物是人非的伤感这样超越时代的人文主题,而文章结尾中蕴含的力量,更是不惧时间的冲刷:

我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

枌榆文字——吴江馆藏薛凤昌金石书画文献特展

展览地点:苏州湾博物馆五楼书画厅

参考:

1.李斌《20世纪中学语文教科书发展史》

2.向林林《民国时期(1920-1949)中学国文教材中的新文学篇目的功能分析》